9月26日(木)18:00~

西区地域部会 全体会に行ってきました。

西区地域部会は、今年度より全体会を西区内の事業所で行うようにし、協議会前には事業所見学も行えるような取組みを行っています。この日は、禎心会ケアセンター山の手開催されました。

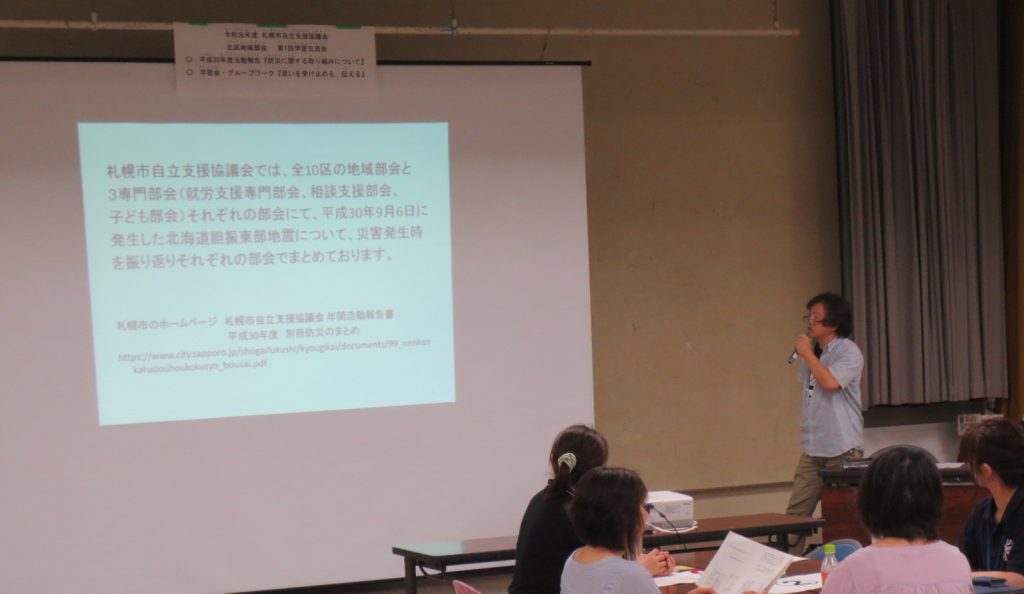

今回の全体会のテーマは「災害対策~北海道胆振東部地震から1年を振り返る」と題して、講話とグループワークが行われました。

はじめに、西区役所総務企画課地域安全担当係 久我係長より「冬などの防災対策」について講話がありました。

お話をはじめる前に、札幌市が作成した「札幌市防災DVD_今、あなたにできること」の一部分「シュミレーション札幌大地震!その時何がおるのか!」を視聴しました。冬場の札幌市で大地震が起った時の想定を映像でわかりやすく示されており、改めて災害の恐ろしさとそれに対する備えの必要さを実感します。

上記のDVDについては、動画が札幌市ホームページに掲載されています。ご参考ください。下記をクリックすると札幌市ホームページの動画掲載ページへ移動します。

→札幌市作成「札幌市防災DVD_今、あなたにできること」

DVD視聴の後は、改めて久我係長より札幌市における大地震の時の被害の想定、前回の胆振東部地震との比較、いつ起るかわからない災害に対しての日頃の備えについてとてもわかりやすい資料とご説明があり、最後に令和元年9月に改定された「札幌市避難場所基本計画」の概要について説明をいただきました。

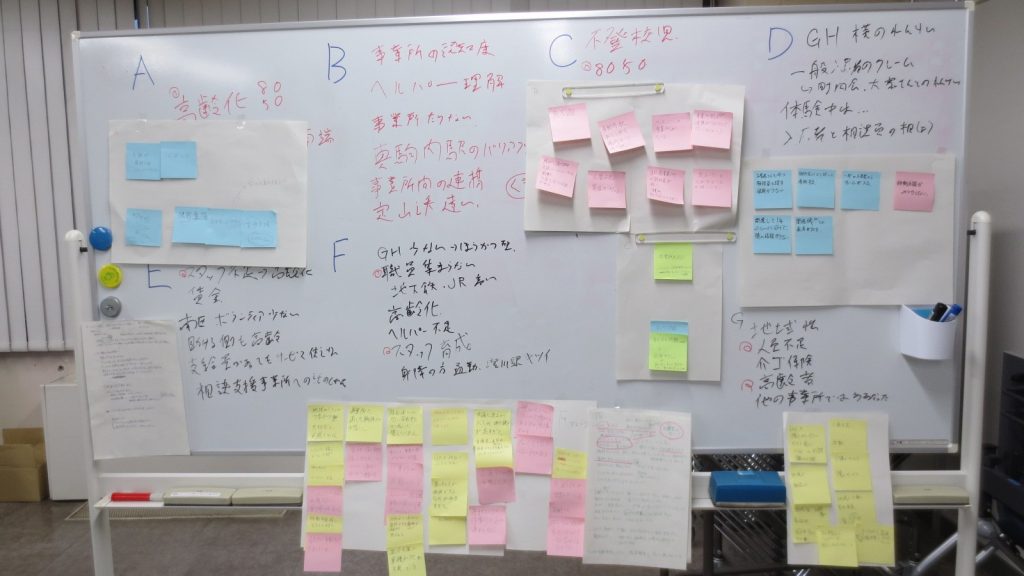

次に4グループにわかれてグループワークです。

久我係長からあった話に対しての感想や昨年の北海道胆振東部地震後に西区地域部会で全体会のグループワークで行われた「地震の時の対応(どう動いたか、動けたか)」「課題(どう動くべきだったか、動いて行くか)」の振返りと共に、「この1年間での取組みや改善点」と「更に今後必要なこと(課題、冬の対策等)」をテーマにそれぞれ話合われました。

この1年での取組みや改善した点については、「備蓄品を準備した」「飲み水を準備した」「利用者さんの連絡先をパソコンだけではなく、紙面にしてわかるようにした」「災害時のマニュアルを作成した」「施設の公衆電話の番号を公開して家族へ伝えるようにした」等々、それぞれ取組みが進んでいる様子がありました。

また、更に今後必要なこととしては、「発電機はコストがかかりなかなか準備できないが必要」「今回の話を聞いてまだ備蓄がちゃんと準備できていなかったので準備したい」「地域での情報共有ができるとよい」「近所との連携がやはり必要」などの行意見が出ていました。

みなさん、とても活発な意見交換をされており、その場で「この備蓄品がおすすめ」「発電機はガソリンよりもガス利用のものが管理者しやすいらしい」など、その場で新たな情報交換もされていました。

これからまた北海道は冬が訪れる季節になっていきます。

災害が起らないということが一番良いのですが、毎年全国各地で大変な災害が起ってしまっているという現状もあります。

また改めて災害に対する日頃の備えを見直していこうと考えさせられる時間でした。

西区地域部会のみなさま、ありがとうございました。

※札幌市の災害対策については、札幌市ホームページに様々な情報が掲載されておりますので、一度ぜひご覧ください。以下をクリックすると札幌市のホームページに移動します。

今回は、足寄町役場福祉課 あしょろ子どもセンター センター長の佐々木浩治氏を講師に招いて「児童の発達段階の確認と障がい児支援のポイント」について、2部構成でお話いただきました。

今回は、足寄町役場福祉課 あしょろ子どもセンター センター長の佐々木浩治氏を講師に招いて「児童の発達段階の確認と障がい児支援のポイント」について、2部構成でお話いただきました。

※

※