2月6日(金)。

先週金曜日(1/30)に続き、委託相談支援事業所のみなさんに区単位で集まっていただき、お話を伺う企画の第2弾。 本日は、午前中に南区<相談室ほくほく、ほっと相談支センター>、午後は手稲区<相談室ていね、相談室こころていね>、西区<相談室すきっぷ、相談室ぽれぽれ>にお邪魔してきました。先週と同じく、①各区の地域部会の状況 ②区の相談支援体制の課題 ③精神科退院時の支援 ④ワン・オールへの要望などについてお聞きしたほか、ワン・オールからもお手伝いいただきたいことをお願いしてきました。

本日は、午前中に南区<相談室ほくほく、ほっと相談支センター>、午後は手稲区<相談室ていね、相談室こころていね>、西区<相談室すきっぷ、相談室ぽれぽれ>にお邪魔してきました。先週と同じく、①各区の地域部会の状況 ②区の相談支援体制の課題 ③精神科退院時の支援 ④ワン・オールへの要望などについてお聞きしたほか、ワン・オールからもお手伝いいただきたいことをお願いしてきました。

(南区の相談室のみなさん:相談室ほくほくにて)

先週お邪魔した区を含め、どの区、どの相談室も、従来からの相談に加えサービス等利用計画に関する相談が増え日常の相談活動に大変努力されていること、その中で安定して相談員を確保することやスタッフ育成に苦労されている様子などが分かりました。

(手稲区の相談室のみなん:相談室ていねにて)

(手稲区の相談室のみなん:相談室ていねにて)

また、区内の指定相談支援事業所のみなさんと合同で、仕事が終わってからの数時間、月1~2回のペースで半年間、「新任研修」を実施し、深い繋がりを作ってきた経験もお聞きできました。

先週に引き続き、ペーパーで区の状況を把握するだけでなく、その場、その区、その相談室にお邪魔し、相談員の方々から直接お話を伺うことが重要だと感じさせられました。

(西区の相談室のみなさん:相談室すきっぷにて) (oku)

西区地域部会 事務局会議

室蘭市にお邪魔してきました

2月4日(水)午後。室蘭市民会館。

「室蘭市障がい者総合相談支援室・げんせん」室長の I さんから声をかけていただきました。キッカケは、ご一緒した北海道相談支援従事者研修のグループワーク。当初は自立支援協議会の研修として企画されていたそうですが、最終的には市の『障がい者理解促進事業』の研修会と位置づけられたとのことでした。

「地域で支え合う社会の実現」というテーマをいただき、札幌市の相談支援や自立支援協議会の取り組み状況、障がいの方をめぐる『地域』や『支援』の状況とこれからの考え方、身近な地域の人たちで支えあうひとつの取り組みとして札幌市が行っている「ぬくもりサポート事業」の紹介などを行ってきました。

研修会終了後、げんせんのスタッフのみなさんと、いただいた冷たいカフェラテを飲みながら、相談支援活動の苦労話などを伺いました。同じような課題や悩みをもちながら進んでいるのだなぁと感じました。

会場の「室蘭市民会館」

複合商業施設 ”ぷらっと。てついち” が 併設!

室蘭市の人口は89,380人(H27年1月末)。

市から委託を受けている相談支援事業所は「げんせん」と「室蘭市相談支援センター らん」の2ヵ所。相談支援事業所1ヵ所当たりの人口は44,690人。札幌市は人口1936,016人(H27年1月1日)、委託相談支援事業所はワン・オールを入れて20ヵ所で1ヵ所当たりの人口は96,800人。

相談支援事業はどんな役割を発揮するのか、できるのか。それぞれの街で「地域で支え合う」をどう作るのか。人口密集度、交通の利便性、諸サービスの充実度など、単純には比較できませんが 考えさせられました。

「雪がない!!」と驚いた東室蘭駅

(oku)

第1弾 委託相談支援事業所との懇談会

1月30日(金)。

かねてからお願いしていました委託相談支援事業所との懇談会。区単位で集まっていただき、相談支援等に関する区の状況を教えていただこうと企画しました。

(白石区の相談室のみなさん:相談室きよサポにて) (豊平区の相談室のみなさん:相談室みなみにて)

本日はその第1弾。午前中は白石区<相談室あゆみ、相談室きよサポ>、午後のはじめに豊平区<相談室みなみ、相談室きらら>、続いて清田区・厚別区合同<相談支援事業所ノック、ますとびぃー>にお邪魔してきました。

お聞きしてきたことは①各区の地域部会の状況 ②区の相談支援体制の課題 ③精神科退院時の支援についてなどでした。その他、ワン・オールからお手伝いいただきたいこと等についてもお願いさせていただきました。

(清田区と厚別区の相談員のみなさん:ますとびぃーにて)

それぞれ1時間20分ほどお時間をいただき、普段苦労されていることや課題と感じていることなど、貴重なお話を伺うことができました。

第3弾まで実施させていただき、

結果をまとめて行く予定です。

”ざっくばらん”な懇談とお願いしていたら、

「ざっくばらんならお菓子でしょう!」と差し入れて

いただいたお菓子たち。きららTさん、ありがとう

ございました。

(oku)

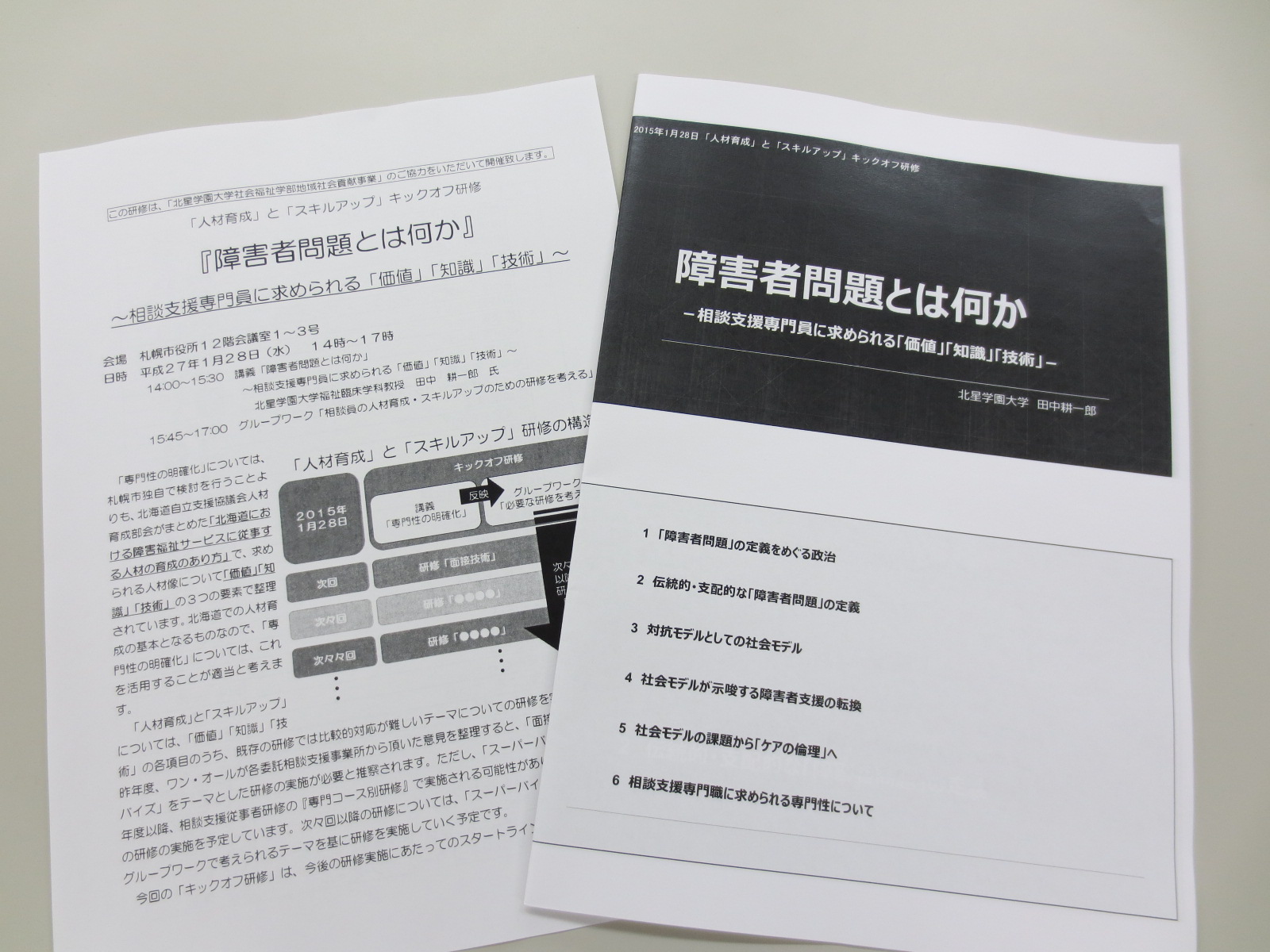

「人材育成」と「スキルアップ」キックオフ研修 開催報告

1月28日(水)14:00。

ワン・オール主催の「人材育成」と「スキルアップ」キックオフ研修を開催し、札幌市内で「障がい者相談支援事業」の委託を受けている事業所に所属する36名の方々の参加がありました。

前半は、北星学園大学福祉臨床学科社会福祉学部福祉臨床学科教授の田中耕一郎先生から「障害者問題とは何か~相談支援専門員に求められる「価値」「知識」「技術」~」と題した講義をしていただきました。「個人モデル」とこれまでの障害者運動から「社会モデル」にいたる経過、「社会モデル」がもたらした障害者の立場の変化や障害者の権利、「社会モデル」の限界、さらに相談支援専門員に求められる専門性についてなどをお話いただきました。

研修の後半は講義の中で話された、「価値的要素」、「知識的要素」、「技術的要素」に分けることができる相談支援専門員の専門性などをもとに、相談員の人材育成・スキルアップのための研修を考えるグループワークを行い、今後実施する研修の候補となるアイディアを出し合いました。このアイディアについては、2月10日に開催される札幌市自立支援協議会相談支援部会定例会で一定の整理をしたものをお伝えする予定です。今回出されたたくさんのアイディアは、「人材育成」と「スキルアップ」研修の今後の実施につながっていきます。

研修の後半は講義の中で話された、「価値的要素」、「知識的要素」、「技術的要素」に分けることができる相談支援専門員の専門性などをもとに、相談員の人材育成・スキルアップのための研修を考えるグループワークを行い、今後実施する研修の候補となるアイディアを出し合いました。このアイディアについては、2月10日に開催される札幌市自立支援協議会相談支援部会定例会で一定の整理をしたものをお伝えする予定です。今回出されたたくさんのアイディアは、「人材育成」と「スキルアップ」研修の今後の実施につながっていきます。

今回の研修資料のうち、田中先生の講義資料につきましてはこちらこちらからご覧いただけます。

今回の研修資料のうち、田中先生の講義資料につきましてはこちらこちらからご覧いただけます。

また、北海道自立支援協議会人材育成部会で検討をされた「北海道における障害福祉サービスに従事する人材の育成のあり方」についての資料は、今後どこかのタイミングで北海道のホームページにアップされる予定とのことです。

(hay)

札幌弁護士会(高齢者・障害者委員会)共催勉強会打ち合わせ

みなさま、お疲れさまです。

体調管理が「きほん」の「き」とは理解しつつ・・・。この時期、これがなかなか難しい季節ですね 。

どうかみなさまご自愛ください 😳 。

1月21日(水)18:00~、弁護士会館で勉強会の打ち合わせをしてきました。先生方にご了承いただいて写真をぱちり。話し合いの風景はこんな感じです(先生方、いつもありがとうございます)。

打ち合わせでは「勉強会で何をやりましょうか」ということはもとより、先生方のお仕事の内容や、弁護士会としての動向なども伺うことができる機会になっています。先生方とお話をしていると、『こんな視点でお考えになっているんだなぁ・・・』と感じます。とても刺激をいただける時間になっています。

次回の勉強会は3月です。詳細決まりましたら、あらためてご連絡いたします。ご検討くださいませ 💡 。

(nis)

豊平区地域部会 新年会

中央区地域部会 事務局会議

1月27日(火)15時00分。 中央区地域部会事務局会議に参加させていただきました。

中央区地域部会事務局会議に参加させていただきました。

中央区地域部会では、昨年3月の全体会で「まちの課題整理プロジェクト」から提案のあった、

住まいに関する課題の解決へ向けた取組を行っています。

前回12月の事務局会議には、他の地域部会や関係する機関の方の参加をいただいて、

それぞれの部会での住まい課題に関する取組状況の共有や、課題解決に向けた取組の方向性を検討しました。

今回は、12月の事務局会議での検討を受けて、今後中央区地域部会が取り組んでいくことの

具体的な検討が始まりました。

一定の方向性は、3月25日(水)に予定されている、協議会全体会でお伝えできれば

ということになりそうですので、詳細はまたあらためてお知らせします。

なお、今回は、協議会と地域部会の関係や、課題解決への取組などを知ることを目的に、富良野圏域の協議会事務局の方々が視察にいらしていました。

(hay)

東区相談支援事業所懇談会 研修会

中央区地域部会 第44回定例会

1月21日(水)18:30。

毎月第3水曜日に開かれている中央区地域部会の定例会にお邪魔してきました。

まずは、中央区にある「はるにれ学園」の園長等による『発達支援~将来を見通し、安心感を大切した関わり~』の講演。はるにれ学園の紹介、児童発達支援センターの役割、発達の原理(子どもの発達の特徴、心の成長、学童期から青年期の特徴など)等について丁寧なお話がありました。参加者からは「子どもにとっての安心感の大切さ」や「”心が動く瞬間”を大切にしたいという言葉が印象に残った」等の感想がありました。

まずは、中央区にある「はるにれ学園」の園長等による『発達支援~将来を見通し、安心感を大切した関わり~』の講演。はるにれ学園の紹介、児童発達支援センターの役割、発達の原理(子どもの発達の特徴、心の成長、学童期から青年期の特徴など)等について丁寧なお話がありました。参加者からは「子どもにとっての安心感の大切さ」や「”心が動く瞬間”を大切にしたいという言葉が印象に残った」等の感想がありました。

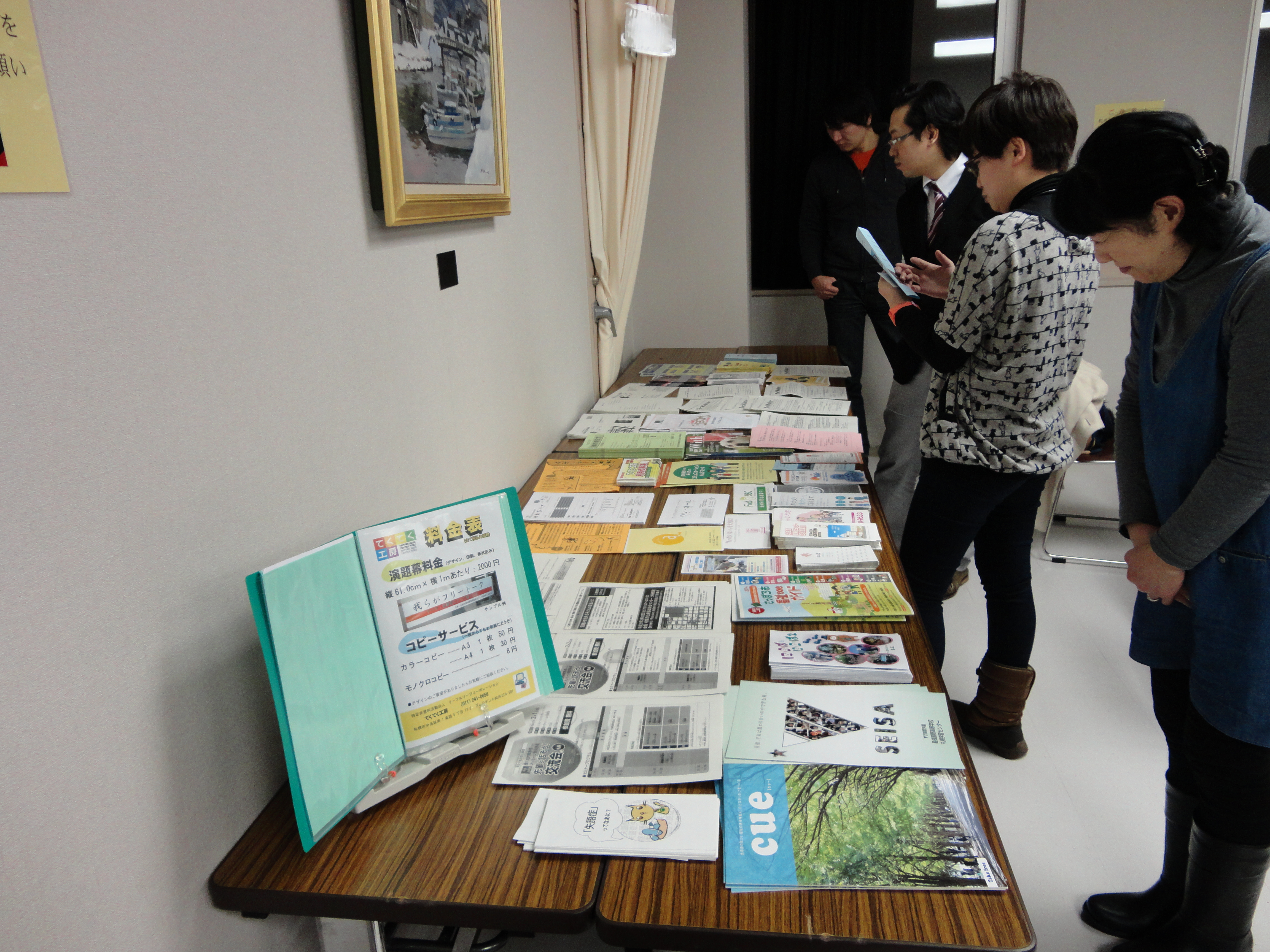

これに引き続き、恒例の「情報交換会・事業所交流”分でつくる中央区社会資源マップ”」のコーナー。あちこちで名刺交換がはじまり、テーブルごとに自己紹介や講演の感想、今困っていることなどが話し合われました。

今回は、ワン・オール内での中央区担当hayが研修のため、ピンチヒッターでの参加でした。たまたま、中央区地域部会の立ち上げの時に居合わせたので、”第44回”という数字を見て、感慨深くさせられました。

『自分でつくる中央区社会資源マップ」の素材のひとつ。

会場後方のパンフコーナー。 (oku)