2月26日(木) 9:30。

東区民センターで月に一度の東区地域部会運営会議が開かれました。

3/25に開かれる札幌市自立支援協議会全体会の資料づくりのために、今年度の実績を振り返ったり部会で工夫している点や困っていることなどが話し合われました。また、地域課題について新たに「日常生活用具」の基準(内容や標準額など)を巡って当事者が困っている例が話し合われました。

その他、来月3/21(土・祝)に迫ってきた『ふくしマルシェ』についても進捗状況等が話されました。

(oku)

東区自立支援ネットワーク勉強会

2月25日(水)。

18:30から東区民センターで、東区自立支援ネットワークの勉強会があり、ワン・オール(2名)もお手伝いしてきました。

内容は、利用者の方をより深く理解し、よりよい支援に結びつけられるようにとの「事例検討会」でした。ワン・オールから『野中式事例検討』の資料を提供し、その方法を使って事例検討を行いました。野中式の特徴は、事前の資料はゼロ、参加者の質問を重ね合わせながら事例提供者と一緒に事例理解を深めていくことです。

ホワイトボードに様々な情報を並べていき、様々な角度から眺め直し整理し直していきます。最初は真っ白なホワイトボードが最後には真っ黒になっていきます。

ホワイトボードに様々な情報を並べていき、様々な角度から眺め直し整理し直していきます。最初は真っ白なホワイトボードが最後には真っ黒になっていきます。

今日の集まりでも、事例提供された方も気付かなかったことや、新しい支援のヒントが浮かび上がってきました。

(※ 『野中式事例検討』の資料はこちらにあります) (oku)

障害福祉サービス等初任者研修(モデル研修)

2月23日(月)~24日(火)。

道庁別館で北海道自立支援協議会人材育成部会企画による「障害福祉サービス等初任者研修(モデル研修)」が開かれ、ワン・オール(2名)もお手伝いしてきました。初めての開催でしたが、定員を大幅に上回り160名の方々が集まりました。

各講師の話の前後にグループごとに意見交換が行われ、職場の状況や自分の思いなどがたくさん話されていました。どの講師方も熱く利用者主体、人権の尊重などについて語られていました。

実際に使用した教材を道のホームページで公開し、さらに講義等の動画もDVDで貸し出し、それらを活用できるようにすることで各地域や各法人などにおける研修の実施につなげていく予定とのことです。

研修名は「初任者」となっていましたが、中身は初任者、ベテランも含め誰もが確認すべき障がい福祉の原点、基盤に関わる内容でした。司会者からも「初任者研修」ではなく『基盤研修』の方がふさわしいかもしれないと話がありました。

研修名は「初任者」となっていましたが、中身は初任者、ベテランも含め誰もが確認すべき障がい福祉の原点、基盤に関わる内容でした。司会者からも「初任者研修」ではなく『基盤研修』の方がふさわしいかもしれないと話がありました。

(oku)

手稲区地域部会まち課題・学習会グループ

南区地域部会事例検討・課題抽出専門部会

第3弾 委託相談支援事業所との懇談会

2月13日(金)。

先々週、先週に続き、委託相談支援事業所のみなさんに区単位で集まっていただき、お話を伺う企画。本日はその最終日。

本日は、午前中に中央区<地域生活支援センターさっぽろ、相談室ぽぽ>、午後は北区<相談室ぽらりす、相談室つぼみ、相談室らっく>、東区<相談室あさかげ、相談室セーボネス>にお邪魔してきました。内容はこれまでと同じく、①各区の地域部会の状況 ②区の相談支援体制の課題 ③精神科退院時の支援 ④ワン・オールへの要望などについてお聞きしたほか、ワン・オールからもお手伝いいただきたいことをお願いしてきました。

これまでの懇談会と同様、その区、その相談室にお邪魔して、直に相談員の方々からお話を伺うことが大切だとしみじみ感じました。それはちょうど、相談にいらした方の言葉のはしはしに込められた思いが、実際にその方の活動先やご家庭に訪問させていただいた時に、言葉でなく体で感じることに似ているようにも思います。

(中央区の相談室のみなさん:地域活動支援センターさっぽろにて)

どの区、どの相談室にお邪魔しても、異口同音に「他の区はどうやっているんでしょうか?」と尋ねられました。それは、例えば地域部会は何人くらい集まっているものですか?とか、運営会議の進行は固定制ですか?交代制ですか?など細かいことです。

(北区の相談室のみなさん:相談室ぽらりすにて) (東区の相談室のみなさん:相談室あさかげにて)

札幌市の今年2月1日の人口は1,943,372人。一番の人口の多い 北区は283,936人、一番少ない清田区でも 116,237人。障がい福祉に限らず、区ごとに色々なことが進んでいるようです。『札幌』というひとかたまりではなく、まずはそれぞれの『区』のことをもっと知りたいと思わされました。全区のお話を聞いた結果は、まとめて報告する予定です。 (oku)

豊平区地域部会 運営委員会

相談支援部会定例会

2月10日(火)15:00

相談支援部会定例会が開催されました。

冒頭で、「さっぽ・こども広場」について、こども未来局の療育指導係長から情報提供をいただき、意見交換が行われました。この情報提供が行われた経過については、以前『課題調べシート』でさっぽ・こども広場や、保健センターに関係する課題の報告がされたことを受けてのものでした。

その後は、今年度の相談支援部会で中心的なテーマになっている『委託改革推進』にまつわる報告や検討のほか、新たな『課題調べシート』についての共有や、3月に開催する相談支援部会全体会についての確認などがされました。

今回の定例会の中で報告のあった、相談支援部会企画推進室研修会については、こちらから案内や申込用紙がダウンロードできます。

(hay)

ピアサポーター配置事業所意見交換会

2月10日(火)午後。

相談支援部会定例会の前の時間を使い、「ピアサポーター配置事業所意見交換会」が開かれました。

第1回はH26年1月。この日は通算5回目の集まりでした。

札幌市の委託相談支援事業(正式には「札幌市障がい者相談支援事業」)には、『ピアサポーター配置業務』という仕事があり、障がいをお持ちの方がピアサポーターとして活動して、個別の相談支援業務や勉強会、地域への啓発活動等をするように決められています。

このピアサポーター 配置業務を担っている相談支援事業所は、現在5ヵ所。各事業所の取り組み状況の共有や、事業の課題について整理しています。

併行して、ピアサポーターさん自身による交流会も3ヶ月に1回程度開かれています。両者合わせて、より良いピアサポーター活動の展開を目指しています。

(oku)

第3回重複障がいに関する課題整理係る有期プロジェクト

2月9日(月)午後。

市役所本庁舎で第3回のプロジェクトが開かれました。『まちの課題整理プロジェクト』(通称「まちプロ」)から提起された重症心身障がいの方をはじめ障がいが重く重複している方の課題や支援について、一定の方向を出すために作られた集まりです。

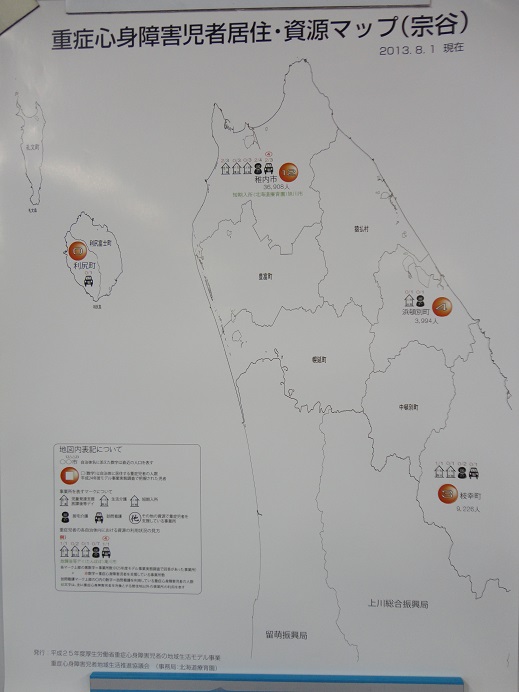

第2回に続き、札幌市の現状を確認しながら、道北地域や旭川市の取り組み状況、支援策の新しい提案などについて話し合われました。

*厚生労働省の平成25年度重症心身障害児者地域生活モデル事業(←クリックすると報告書が見られます)で作成された宗谷地域の「重症心身障害児者居住・資源マップ」。市町村ごとに、児童発達支援、生活介護、短期入所、居宅介護、訪問看護、その他の事業所で重症心身障害児者を支援している事業数を表記しています。

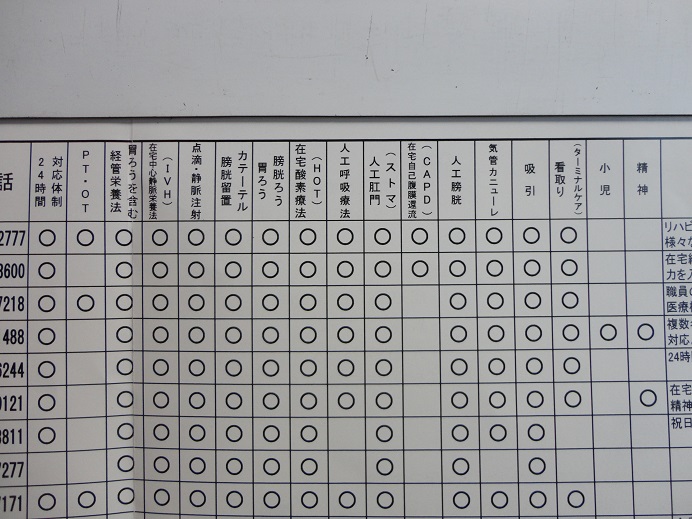

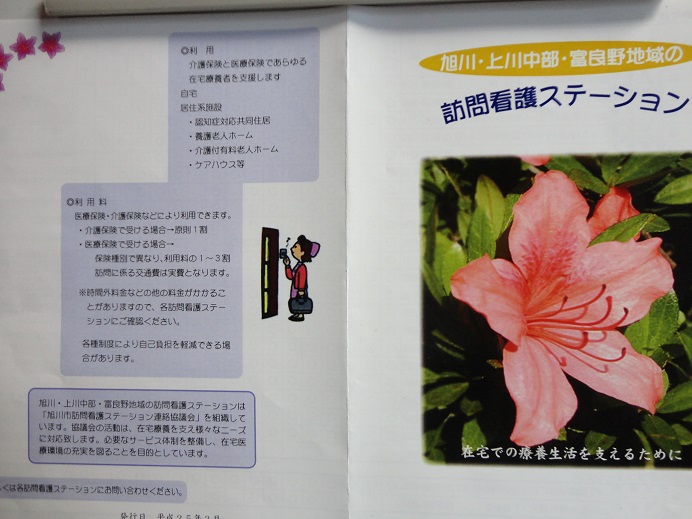

課題解決に向けては①既存事業の精査と改善策の検討②既存事業を有効活用するための方策検討③新しい支援策の検討などが考えられます。しかし、現状では全市的な実態がつかめず、医療的ケアなどを含め現状把握に取りかかることになりました。 具体的には、居宅介護事業所や訪問看護ステーション等へのアンケート調査を予定しています。

具体的には、居宅介護事業所や訪問看護ステーション等へのアンケート調査を予定しています。

3月に開かれる第4回の集まり向けて、数人のメンバーで調査項目等についてたたき台を作ることになりました。

*訪問看護ステーションの名前、住所、連絡先の他に、小児の対応、経管栄養・人工呼吸器・気管カニューレ等への対応状況がひと目で分かるようになっています。

(oku)